| 冠心治療

冠狀動脈氣球擴張術

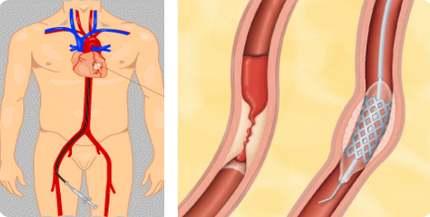

心臟血管之氣球擴張術與支架置放術乃是擴張血管的治療,它對解除心臟缺氧引發的疼痛,有絕佳的效果。

冠狀動脈氣球擴張術是指心臟內科醫師將一條前端裝有小氣球的特殊心導管,經由腿部腹股溝或手腕動脈,以與血流方向相反方式放到主動脈,再沿冠狀動脈血管伸入狹窄的部分,當氣球加壓時,撐開的力量可擴張血管狹窄處,使血管的內徑變大,增加血流量,達到治療的目的。

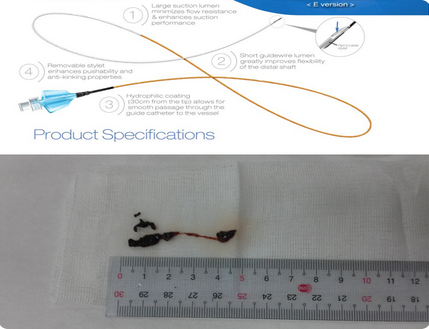

血栓抽吸手術

在執行緊急心導管時,若發現大量血栓時,可採用「血栓抽吸手術」把血栓清除,目的在避免遠端微小血管栓塞之發生,及其可能造成血管支配區堿心肌細胞灌流不足之後果,更能進一步減少心肌細胞壞死之區域。對預後來說,是否會減少血管再阻塞或是降低死亡率,仍需未來更大型研究來證實。

支架置放術

傳統上氣球擴張術平均成功率 90到 95%。可能發生急性血管阻塞造成心肌梗塞、需緊急開刀手術,甚至死亡。其再阻塞的機會(30-50 %)也較高。近年來支架材質進步,使用技巧和抗血栓藥物的使用,支架有效減少低氣球擴張術的缺點,包括急性血管阻塞及再阻塞的發生率。

血管氣球擴張術執行中,醫師還可以視病人情況,選擇在病人血管狹窄處放置一個載有金屬支架的球囊導管稱做『支架』,防止血管又再度堵塞起來,冠狀動脈血管內支架是細小的不鏽鋼金屬管,長度 8 至 48 公釐,直徑 2.5 至 5.0 公釐。視病灶大小長度而選取適合的尺寸,讓血液可以順利在血管中流動。該支架植入後將永久留在動脈血管體內,1~3 個月後血管皮細胞增生將其覆蓋,不再暴露於血管中。手術時不需全身麻醉,但輕度之鎮靜藥物可幫助病患放鬆。手術過程經氣囊移走後,將另一有金屬支架之導管放入先前曾被擴張之血管處,並使氣囊充氣,達到支架完全緊貼血管內壁之要求,便可大功告成。

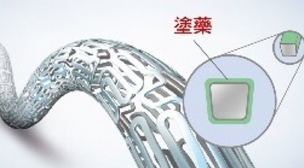

大型的研究報告已證實對於(一)病灶血管直徑大於或等於 3 公釐;(二) 慢性完全阻塞的血管;(三)繞道手術所接的靜脈再阻塞的血管;(四)再阻塞 的病灶;(五)急性心肌梗塞;(六)急性血管阻塞等確定有幫忙。但對於血管 小於 3 公釐或病灶長於 20 公釐以上仍未確定證實有效。健保局目前侷限財 力對於上述第三、第四、第六項有條件給付給。每人每年限一支配額。支架有分: 一般血管支架、塗藥或特殊塗層血管支架、全吸收式生物血管模架

一般血管支架  | 塗藥或特殊塗層血管支架  | 全吸收式生物血管模架  | |

| 使用原因產品特性 | 置放血管支架,是以氣球擴張為技術基礎,在臨床上的優點 如下: -可增加血管擴張的效果 -可減少氣球擴張時引 起血管剝裂的危險及緊急開刀的需求 可減少氣球擴張 後血管再阻塞發生率 | 塗藥血管支架係在血管支架塗上藥物,可降低血管再狹窄率 至 1 成(一般傳統支架半年在狹窄率約 3 成)。 | 聚合物製成之非金屬網狀支撐物,表面塗有防止細胞與組織增生的藥物,材質於2~3年內被人體完全吸收,降低心血管事件、減輕術後心絞痛及心血管再狹窄發生率。 |

| 應注意事項 | -裝置血管支架後為避免支架內血栓應至少服用兩種抗 血小板藥物三個月以上。 -裝置血管支架後的血管仍有可能在狹窄或阻塞,所以必 須定時服藥追蹤。 | 裝置血管塗藥支架後為降低支架內再狹窄應至少服用 兩種抗血小板藥物時十二個月以上。若臨床上有潛在致 命出血之風險,得以提早停用抗血小板藥物。 | 介入性治療可能之病發症 因血管細胞及組織的增生發生,發生支架內再狹窄的機率約2%。 |

| 副作用 | -支架血栓約 0.5~1% (ㄧ旦發生死亡率約 40~50%) -半年內支架部位再狹窄約 20~40% -分支血管阻塞約 5% -血管破裂 約 0.5~1% -支架感染併心內膜炎(罕見<0.5%) -支架位移(罕見<0.5%) -死亡(非導管相關性死亡率<0.5% | 支架血栓約 0.5~1% (ㄧ旦發生死亡率約 40~50%) 半年內支架部位再狹窄約 7.1~15.3% 分支血管阻塞約 5% 血管破裂 約 0.5~1% 支架感染併心內膜炎(罕見<0.5%) 支架位移(罕見<0.5%) 死亡(非導管相關性死亡率<0.5%) | -半年內支架部位再狹窄約 5~10% -對模架所塗之藥物過敏者 -病變部分不識和裝置模架者 -主治醫師認為不適合執行模架手術者 |

| 禁忌症 | -已知對支架材質如不銹鋼/鈷鎳材料過敏 -血小板和/或抗凝血治療禁忌的患者嚴禁使用 -病變部位不適合裝置支架或裝置支架之風險太高者 -其他情況主治醫師認為不適合執行支架手術者 | -已知對紫杉醇/雷帕黴素藥物過敏 -已知對支架材質如不銹鋼/鈷鎳材料過敏 -血小板抑制劑和/或抗凝血劑療法的禁忌患者 -病變部位不適合裝置支架或裝置支架之風險太高者 -其他情況主治醫師認為不適合執行支架手術者 | 一般建議至少服用兩種抗血小板藥物半年以上,並定時追蹤 |