| 症狀警訊

心源性休克

「休克」,是臨床上經常面臨到的一個急症,很多人以為休克就是專指低血壓的狀況,然而,事實上並非如此。以定義而言,休克其實是指身體的血液循環不夠,造成組織氧氣供應不足,所造成的一種狀態。休克依其造成的原因不同,有分好幾種類型,今天我們在這裡要介紹的是「心源性休克」。 心源性休克是左心室衰竭造成、最嚴重的臨床表現,它代表心肌大範圍壞死,受損心肌通常在40%以上,而心肌損傷與壞死,大多是心肌梗塞(即心臟冠狀動脈血管阻塞)引起的。 急性心肌梗塞患者約有7~8%會產生心源性休克,約90%在住院期間發生,約10%是剛到院時即發生。一旦發生心源性休克,預後非常不好,死亡率在7~8成以上。 心源性休克的特徵,是「明顯而持續的低血壓」,通常收縮壓會低於80~90米汞柱、心臟輸出指數(Cardiac Index)低於1.8、肺微血管壓力高於18毫米汞柱。一般民眾易於觀察到的,除了血壓很低,還有四肢冰冷、意識模糊等症狀。然而所謂的休克,並不一定會昏迷,只要身體因組織灌流不足,導致如上述結果,即構成休克的條件。 治療心源性休克時,須盡早給予適當的藥物,例如加強心臟收縮的藥物及血管擴張劑等。此外,主動脈內氣球幫浦在血流動力學上亦有所幫助;再者,對適當的病患做「血流再灌注治療」,如血栓溶解劑或冠狀動脈氣球擴張術,甚至心臟繞道手術等,都是積極的治療方法,目的是及早打通血管,改善受損的心肌。

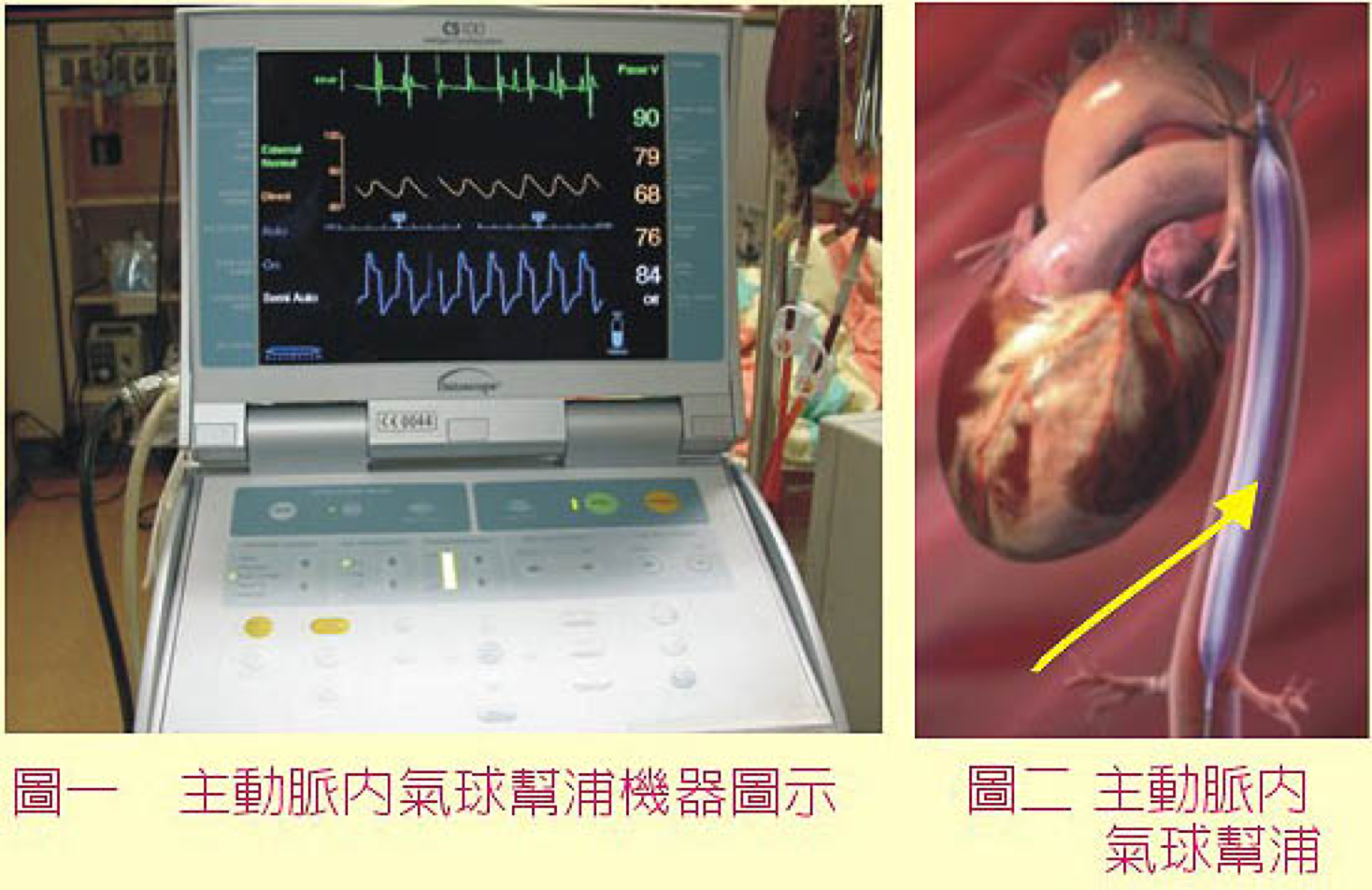

主動脈內氣球幫浦

在急重症的醫療單位,對於嚴重之心臟衰竭,當醫師無法依靠藥物來維持病患的血行循環 (如病患處在嚴重的休克狀態下) 時,就可能會需要使用到機械性輔助循環系統。其中主動脈內氣球幫浦Intraaortic balloon pumping簡稱為IABP,是最廣泛也最簡單使用的輔助循環系統,在緊急狀況下是容易且能更快被施行。 主動脈內氣球幫浦(以下簡稱IABP)最早是1958年由Harken提出其原理而在1969年由Kantrowitz發表第一個臨床上使用IABP在急性心肌梗塞造成之心源性休克病患身上。IABP的基本原理是將一個氣球導管經由鼠蹊部股動脈引導進入降主動脈靠近主動脈弓處,當心臟收縮時氣球會消氣,可以因此降低心臟的後負擔(也就是降低主動脈內的阻力)。而當心臟舒張時氣球則會充氣擴張,如此一來可以將血液回壓至升主動脈,再經過冠狀動脈來增強其血液灌流量。 IABP的主要使用時機是在有心源性休克 (心臟輸出指數小於 1.8 L/min/m2,收縮壓低於90mmHg,肺微血管楔壓高於20mmHg,及低心臟輸出症候) 的病患,像是因為急性心肌梗塞,心臟衰竭,或是手術中無法脫離人工心肺機等都可考慮使用之。但是在某些情況下,像是有嚴重主動脈閉鎖不全,主動脈剝離,或是主動脈瘤等狀況則是禁止使用。IABP的使用也可能會產生併發症: 包括下肢因動脈插管造成的缺血 (嚴重情況需要截肢),血栓的生成,傷口出血,氣體栓塞,或是敗血症等等…。 除此之外,並非是所有的休克狀況都是IABP的適應症。比方說如果是敗血性休克,使用IABP不僅不見得對病人有幫助,甚至可能會加重其病情。因此使用上務必要謹慎思量,先確定病患是否合併有明顯的心臟功能缺損的問題¸ 有需要的話使用心臟超音波或是肺動脈楔壓導管等來幫助鑑別休克的類別,這樣一來才不會造成IABP的誤用。 但是IABP沒有辦法對處於心臟停止或是心室震顫的病患提供其輔助效果,基本上病患還是要有一定的心輸出量才行。輔助循環系統也並非是萬能,他主要是幫助臨床醫師爭取更多一點的治療時間,總而言之,只要能慎選真正需要使用的重症病患,IABP是一個相對方便好用的輔助循環系統且能造福許多處在危險中的病患度過其生命中的難關。

心臟破裂

是急性心肌梗死的致命性合併症。發生率約4%~23%,多在梗死後一周內出現,老年人和有高血壓的人發生機會較多。心臟破裂多為游離壁破裂造成心包積血引起急性心包填塞而猝死。偶為心室間隔破裂造成穿孔,引起心力衰竭和休克而在數日內死亡。心臟破裂也可為亞急性,病人能存活數月。臨床上出現低血容量徵象:如面色蒼白、呼吸淺弱、脈搏細速、血壓下降等,病人可快速陷入休克,因大出血死亡。傷員呈現休克,訴胸痛,呼吸急促,心率快,心音弱,脈率快,脈量小,血壓低,頸靜脈怒張,靜脈壓升高。

致病因素

老年和女性首次發生AMI的患者,心臟破裂的發生率高。難以控制的胸痛也是高發的指標。心臟破裂多發生在左室透壁梗死,尤其是前壁、側壁、心尖部,該部位接受左冠狀動脈前降支終末分支供血,側支循環少。AMI第1周為病理軟化期,梗死區的纖維化和瘢痕修復不完善,最易產生心臟破裂。AMI後過早的體力活動及情緒波動,使體內兒茶酚胺水平增加,引起心臟負荷增加,心肌收縮力增強,可誘發心臟破裂。因此,在AMI早期,尤其第1周內,對於年齡≥60歲、女性、首次發生、特別是廣泛前壁梗死的患者,應強調絕對臥床休息、鎮靜止痛、控制高血壓、防止大小便用力;心臟破裂是急性心肌梗死(下稱AMI)的致死性併發症。充分地認識導致心臟破裂的原因,並積極進行預防,是避免本症的關鍵。

性別與年齡

心臟破裂常發生於高齡女性,女性發生率是男性的4倍。多發生於60歲以上的老年患者,國外文獻報道多數發生於70~80歲以上的老年患者,可能與老年心室壁心肌較薄和脆性增加有關。

高血壓

在心肌梗塞的急性期,血壓持續上升至20/12kPa(150/90m心臟血管破裂mHg)以上易於破裂,其心臟破裂的發生率是血壓正常者的3倍。

破裂常發生於初次急性透壁性心肌梗塞

患者既往無明顯的心絞痛史和心力衰竭史。因冠狀動脈突然血栓形成或嚴重冠狀動脈痙攣,又無足夠的側支循環,常導致貫通性透壁心肌梗塞。這種初次心肌梗塞者,平素無心肌缺血、無陳舊疤痕組織作為支架,而非梗塞區心肌收縮功能又較好,當周圍心肌收縮時,對壞死區心肌起著切割作用,故易破裂。

心臟破裂幾乎不發生於有較好的側支循環的心肌

因側支循環對心外膜下心肌起了保護作用,即使冠狀動脈發生急性堵塞導致急性心肌梗塞,但可能限於心內膜下心肌,或出現異常Q波,R波僅變小而不消失。由於保護了心外膜下心肌,使心臟形態不向外擴張,防止了心臟破裂。