| 症狀警訊

急性冠心症

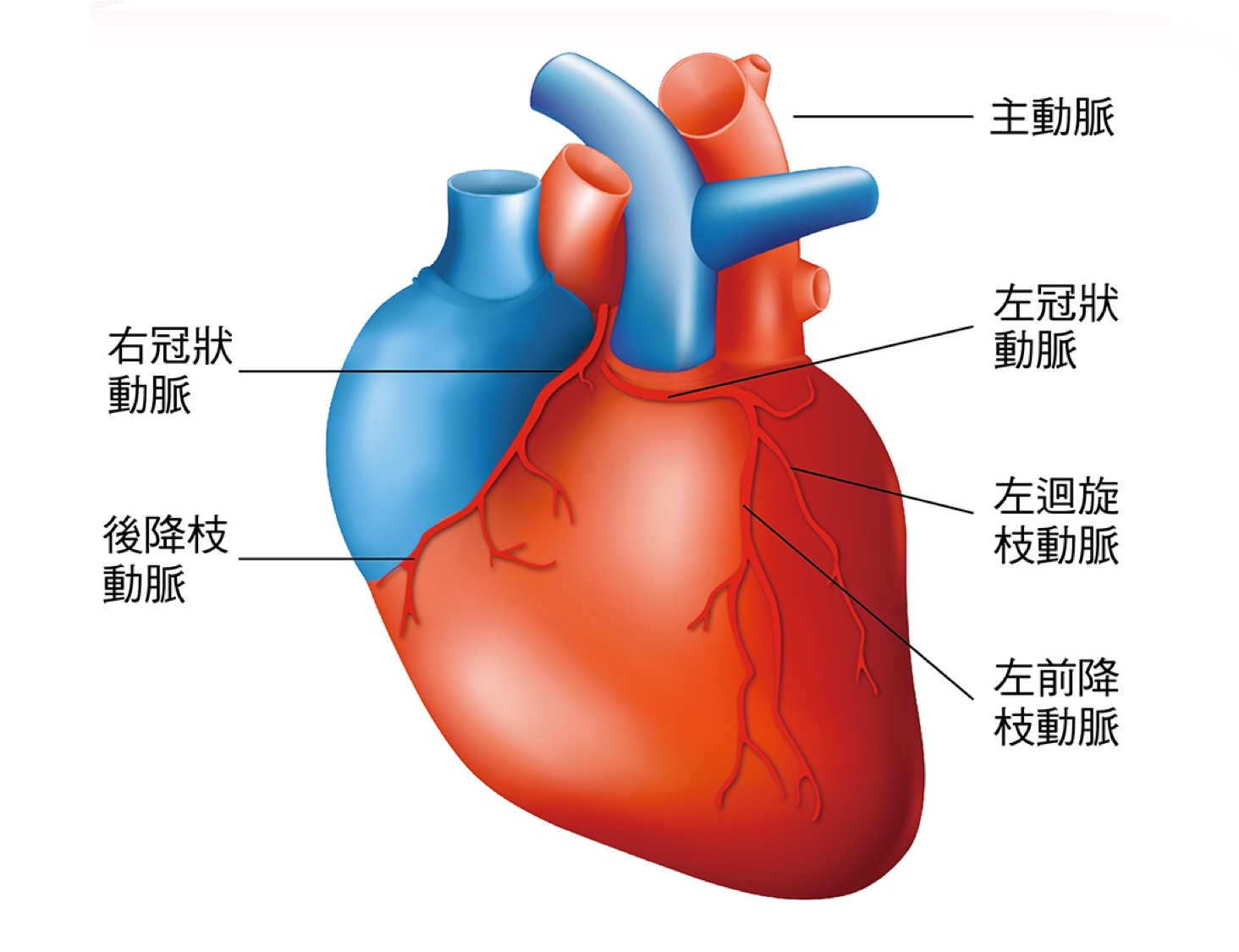

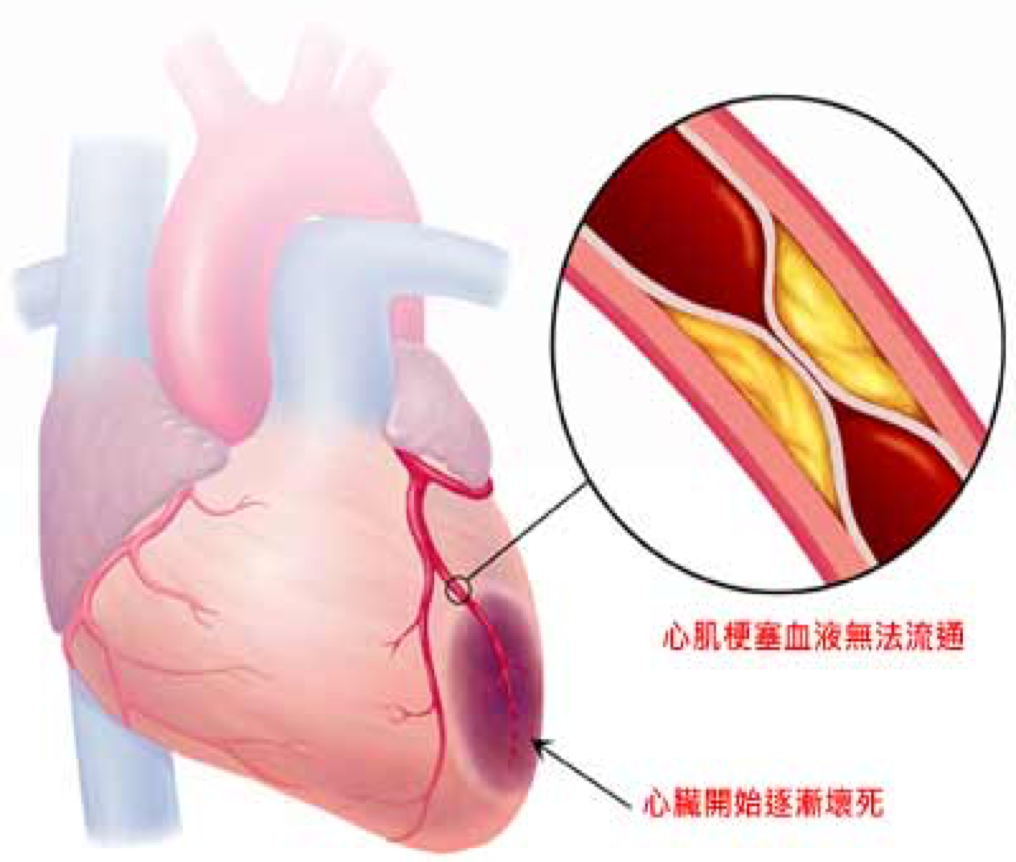

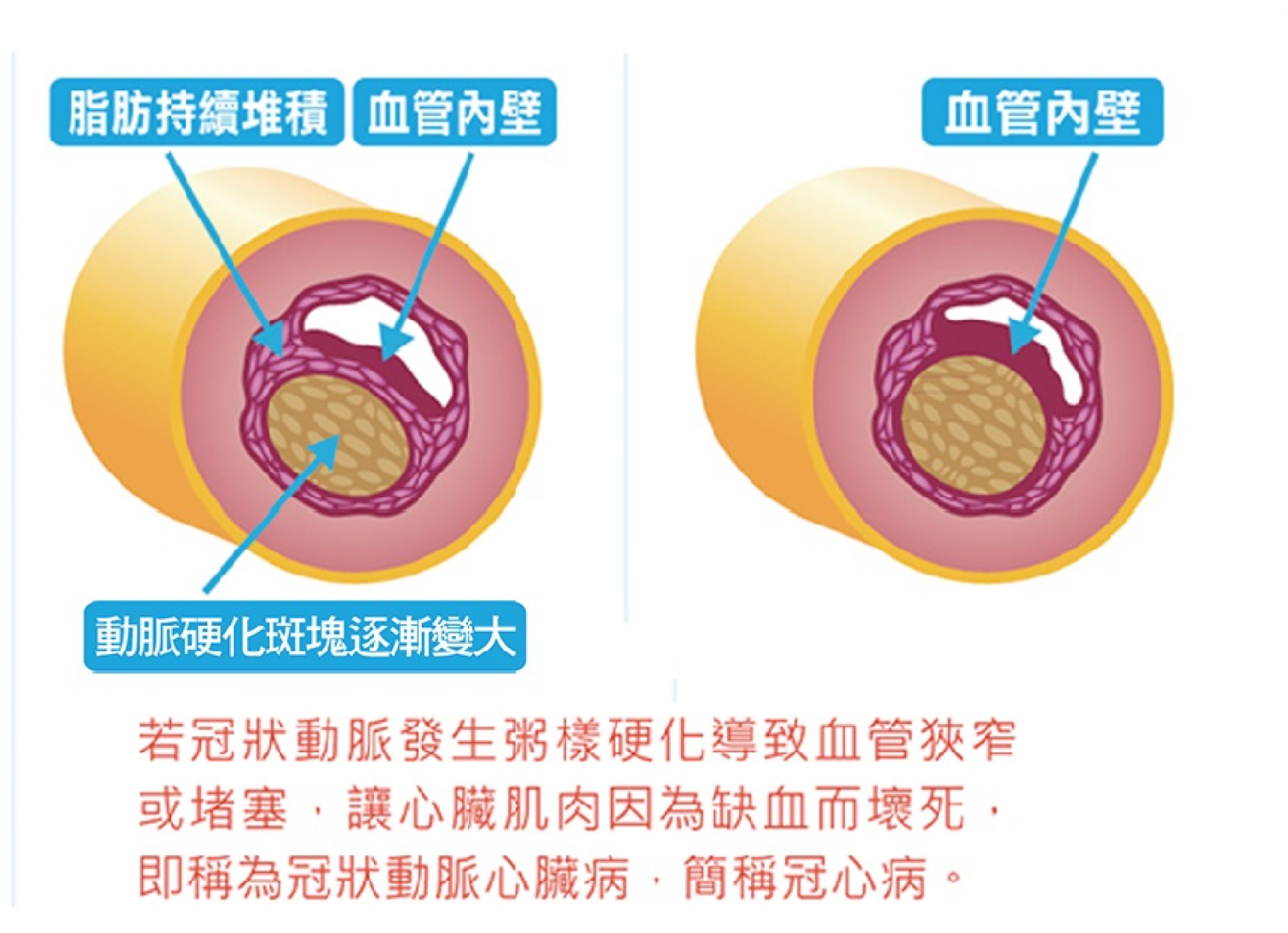

由於人口結構的老化、生活模式與飲食習慣的改變,心臟血管疾病已成為台灣地區最主要的慢性疾病之一。根據行政院衛生署的統計資料,國人的十大死因中,心臟疾病自2004年起便一直維持在第二名,僅次於惡性腫瘤。在2013年,共有17,694人死於心臟疾病,佔所有死亡人數的11.5%。1在所有的心臟疾病中,以冠狀動脈疾病比例最高。而冠狀動脈疾病中,以急性冠心症(acute coronary syndrome,ACS)最為緊急嚴重。急性冠心症是指急性心肌缺氧或梗塞,常常導因於冠狀動脈血流突然減少。其中當心電圖顯示ST段上升或者新的左側束支傳導阻滯(left bundle branch block,LBBB),則為ST上升型心肌梗塞(ST-elevation myocardial infarction,STEMI),此類患者常常需要立即接受再灌注治療,將可能已完全阻塞的血管打通。如果在心電圖上沒有顯示持續的ST段上升,則定義為非ST上升型急性冠心症(non-ST-elevation ACS)。非ST上升型急性冠心症可再根據心肌壞死生物指數的上升與否(如troponin)次分為非ST上升型心肌梗塞(non ST-elevation myocardial infarction,NSTEMI,有生物指數上升)及不穩定型心絞痛(unstable angina,UA,無生物指數上升)。UA和NSTEMI可能會表現出ST段下降、短暫的ST段上升、或明顯的T波倒置,但這些心電圖的變化並非診斷的必要條件。UA和NSTEMI的臨床和病理表現是相似的,差別在於嚴重度的不同。NSTEMI的心肌缺血情況較為嚴重,因而造成心肌壞死生物指數上升。

根據2012年美國心臟學會及歐洲心臟學會所共同制定之第三次心肌梗塞共通定義(third universal definition of myocardial infarction)急性心肌梗塞可分成以下五型:

第一型-自發性心肌梗塞

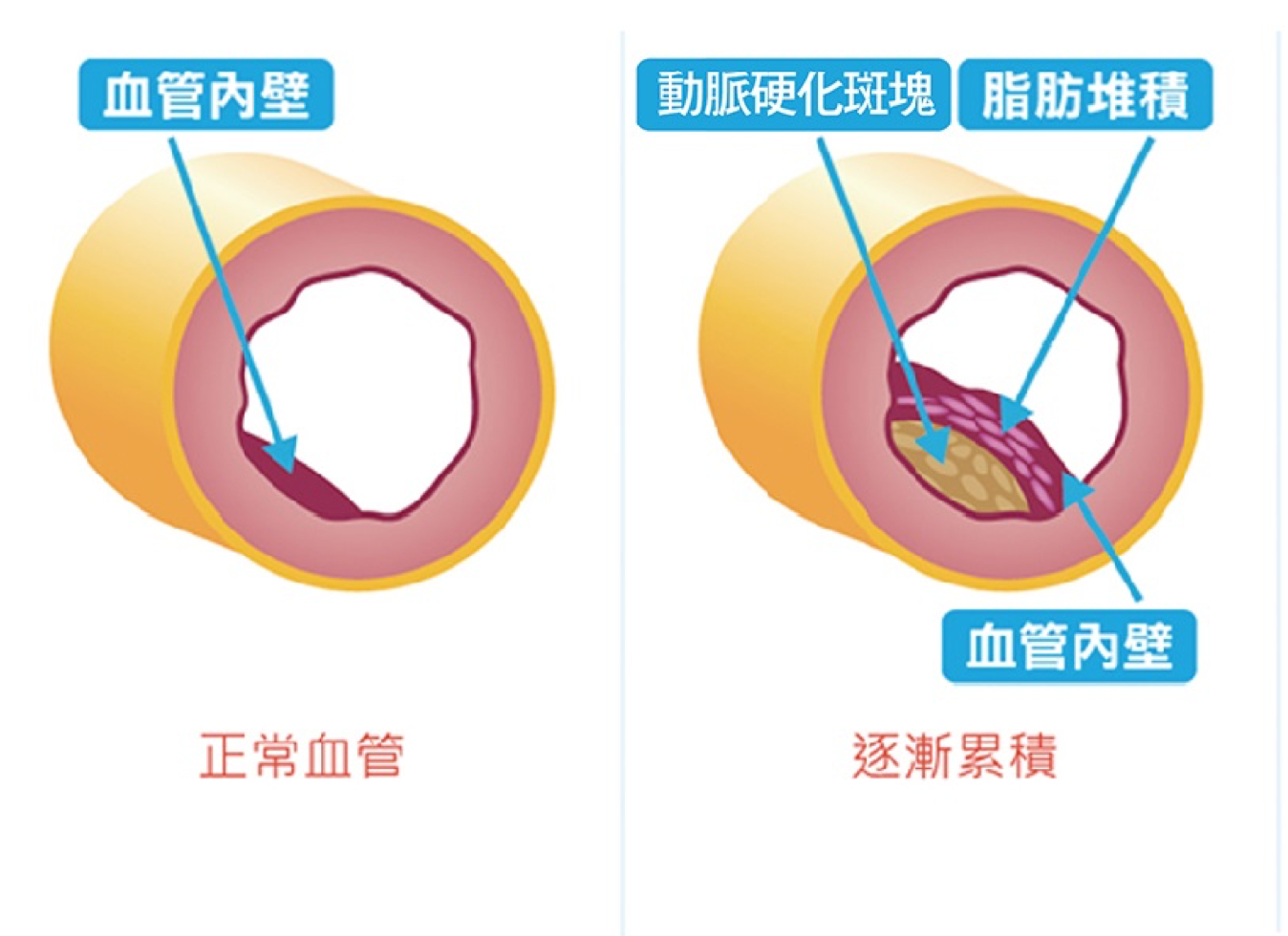

自發性心肌梗塞指因於動脈粥狀硬化斑塊破裂、潰瘍、裂縫、侵蝕、或剝離,造成一處或更多處的冠狀動脈腔內形成血栓,引起心肌血流減少或產生遠端血小板栓子而導致心肌壞死。病人可能原本就有嚴重的冠狀動脈疾病,也可能沒有阻塞或甚至沒有冠狀動脈疾病。

第二型-心肌梗塞導因於不平衡產生的缺血狀態

因心肌氧氣的供應與需求不均造成心肌受傷壞死,而非冠狀動脈疾病所造成。例如:冠狀動脈內壁功能不良、冠狀動脈痙攣、冠狀動脈內栓子、過快或過慢的心律不整、貧血、呼吸衰竭、低血壓、高血壓、或高血壓合併左心室肥厚。

第三型-死亡導因於心肌梗塞,但無生化指數

心因性死亡,合併有心肌缺血的症狀和心電圖上新的缺血變化或新的LBBB。但死亡前並沒有獲得血液標本或心肌破壞生物指數還未上升或未取得。

第四a型-導因於經皮冠狀動脈介入治療的心肌梗塞

冠狀動脈介入治療導致的心肌梗塞明確的定義為troponin(心肌肌鈣蛋白)上升(大於上限五倍)且基礎值正常,或者當基礎值雖上升但已穩定或下降時,troponin又上升大於20%。此外,需合併下列任一條件:

1.有缺血的症狀。

2.心電圖有新的缺血變化或新的LBBB(左束支傳導阻滯)。

3.血管攝影顯示主要冠狀動脈或側支缺乏暢通、有持續性的血流減緩或無血流、或者栓子形成。

第四b型-導因於支架血栓的心肌梗塞

支架血栓所導致的心肌梗塞,經由血管攝影或者解剖發現,有心肌缺氧症狀且合併有上升和/或下降的心肌酵素,其中至少一次的心肌酵素大於上限。